障がい者雇用

障がい者雇用の問題③

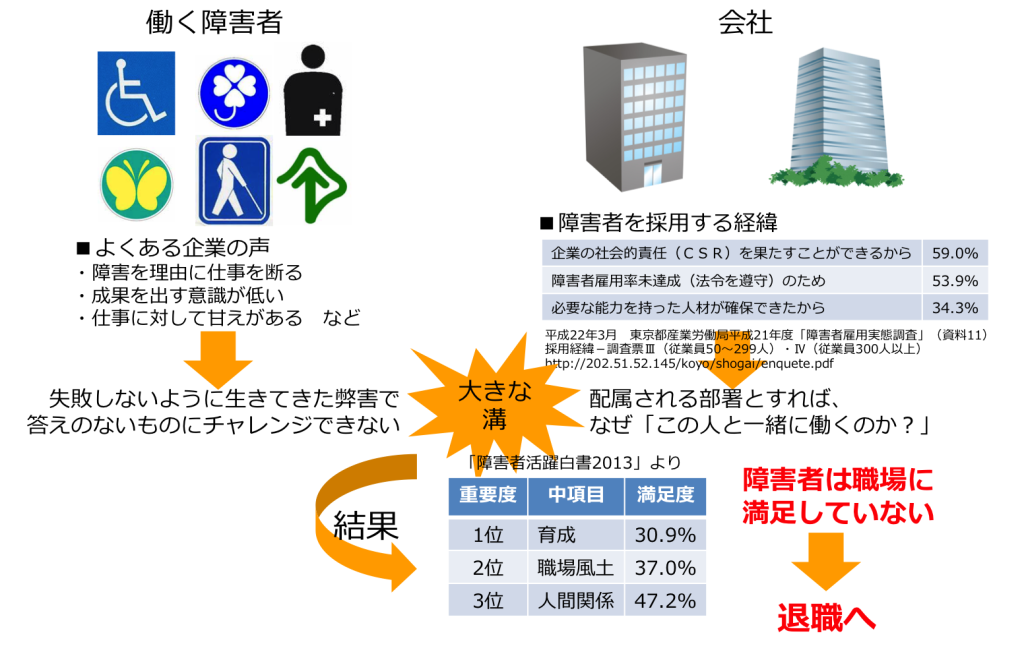

今日は企業側から障がい者を見てみましょう。

前回までは障害のある人の問題について書きましたが、もちろん企業にも問題があります。

通常の採用であれば、経営戦略や売上アップ、仕事量の分配等のために人を雇用します。しかし、障害者雇用は、法律遵守のために障害者手帳の所持者を雇用します。

そのため、入社後の配属部署では、「何のためにこの人は自分の部署に来たのか」と部署の人たちは思うでしょう。その理由は「法律だから採用しなきゃいけないんだ」と説明を受けます。

それは事実であり間違いではありませんが、ただでさえ「障害」はあまり身近ではないため、戸惑いを持ちがちです。にも関わらず、それだけの説明で、しっかりと育成、評価され、本当にそこで働く障害のある人がモチベーション高く働けるでしょうか。

それは、部署の人たちの善意に掛かってきます。配属された部署の人たちが「障害」に理解があり、障害があったとしてもみんなと同じように接しよう、同じ仲間だと思ってくれるという運によって障害者の働く満足度が大きく変わってくるのです。

そのため、「育成」「職場風土」「人間関係」を求めていても、満足度が低い結果になっているのです。それでは辞めてしまうのも当然です。

以上のように、障害者雇用においては、障害のある人、企業側の両者に問題があるのです。そのために障害者は退職してしまうのです。障害のある人も企業の双方の努力がなければ、障害者の退職問題は解決されないでしょう。

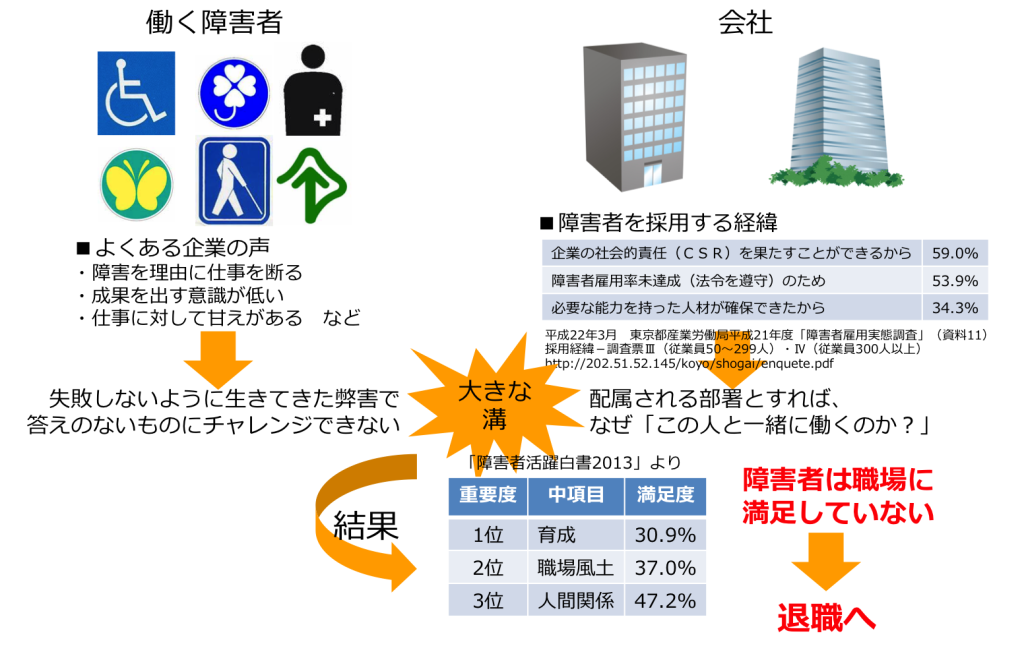

前回までは障害のある人の問題について書きましたが、もちろん企業にも問題があります。

通常の採用であれば、経営戦略や売上アップ、仕事量の分配等のために人を雇用します。しかし、障害者雇用は、法律遵守のために障害者手帳の所持者を雇用します。

そのため、入社後の配属部署では、「何のためにこの人は自分の部署に来たのか」と部署の人たちは思うでしょう。その理由は「法律だから採用しなきゃいけないんだ」と説明を受けます。

それは事実であり間違いではありませんが、ただでさえ「障害」はあまり身近ではないため、戸惑いを持ちがちです。にも関わらず、それだけの説明で、しっかりと育成、評価され、本当にそこで働く障害のある人がモチベーション高く働けるでしょうか。

それは、部署の人たちの善意に掛かってきます。配属された部署の人たちが「障害」に理解があり、障害があったとしてもみんなと同じように接しよう、同じ仲間だと思ってくれるという運によって障害者の働く満足度が大きく変わってくるのです。

そのため、「育成」「職場風土」「人間関係」を求めていても、満足度が低い結果になっているのです。それでは辞めてしまうのも当然です。

以上のように、障害者雇用においては、障害のある人、企業側の両者に問題があるのです。そのために障害者は退職してしまうのです。障害のある人も企業の双方の努力がなければ、障害者の退職問題は解決されないでしょう。